Comment Mai-Thu Perret a-t-elle vu évoluer la scène artistique genevoise

Elle est entrée dans l’art à la grande époque des squats. Galeries, marché, Quartier des Bains… Comment Mai-Thu Perret a-t-elle vu évoluer la scène artistique genevoise.

Au début de votre carrière d’artiste, dans les années 90, à quoi ressemblait la scène genevoise? Et comment y êtes-vous entrée?

J’y suis arrivée à travers les squats. En revenant de Londres où j’étudiais, j’ai retrouvé à Genève des amis artistes ou qui étudiaient l’art. Je faisais passablement la fête et croisais beaucoup de monde dans les raves. C’est là que j’ai rencontré Sidney Stucki, Fabrice Gygi, Elena Montesinos, Vanessa Bianchini. Sans oublier Vidya Gastaldon et Jean-Michel Wicker dont j’étais proche. C’est avec tous ces gens que j’ai commencé à m’intéresser à l’art contemporain, à aller au MAMCO, à voir les expositions du Centre d’Art Contemporain et de Low Bet, l’espace créé par l’artiste Laurence Pittet et qui se trouvait en face du MAMCO et où, ensuite, j’ai eu un atelier. Il y avait aussi La Régie de Sidney Stucki et plus tard Darse que tenait Fabrice Gygi. Bref, Genève grouillait de micro-galeries et c’était très excitant.

On parle des années 90. À Genève, la culture squat battait alors son plein. Ce dont profitaient les artistes et, partant, l’art contemporain.

C’est vrai, même si aucun de ces lieux n’était vraiment des galeries commerciales dans le sens classique du terme.

C’était plus facile de trouver un espace pour monter un projet. Rhino, l’Ilôt 13, Lissignol, la Maison de thé… Chaque squat avait son espace d’art et de la place pour des ateliers que les artistes occupaient sans payer de loyer. Tout était simple et autogéré. On n’avait pas besoin de réviser des comptes, de constituer des dossiers pour demander des fonds ou décrocher une subvention. L’esprit était underground, très communautaire, les choses se faisaient de personne à personne.

Et puis la politique genevoise a décidé de mettre fin à la tolérance des squats. Et tout s’est terminé.

Le principe des espaces indépendants est revenu depuis quelques années, mais en moins punk, en plus organisé. Pas mal de mes étudiants de la HEAD ouvrent des artists run spaces. Ils s’entendent avec le propriétaire d’un immeuble en cours de rénovation ou se font allouer des fonds. Ça ne représente pas des sommes énormes, mais cela permet de réaliser des projets.

Il faut en cela reconnaître que la Suisse offre beaucoup de soutiens qui compensent, un peu, un coût de la vie de plus en plus élevé. Je pense aussi à la rémunération des artistes qui est désormais obligatoire pour chaque espace d’art subventionné. C’est une très bonne chose, mais cela oblige aussi les lieux à demander des augmentations de subventions dans un climat économique très tendu. Ce qui change complètement l’équilibre.

La HEAD justement. A-t-elle participé à redynamiser une scène qui s’est retrouvée un peu atone aux alentours de 2010?

Elle a sans doute internationalisé la scène. Elle a attiré des étudiants venus de l’étranger dont certains sont restés. Elle a aussi augmenté ses effectifs, notamment avec des professeurs aux profils plus internationaux. Des lieux indépendants comme Cherish ou HIT ont également été de sacrés catalyseurs.

Vous-même, vous vous êtes occupée de Forde, l’espace d’art de l’Usine.

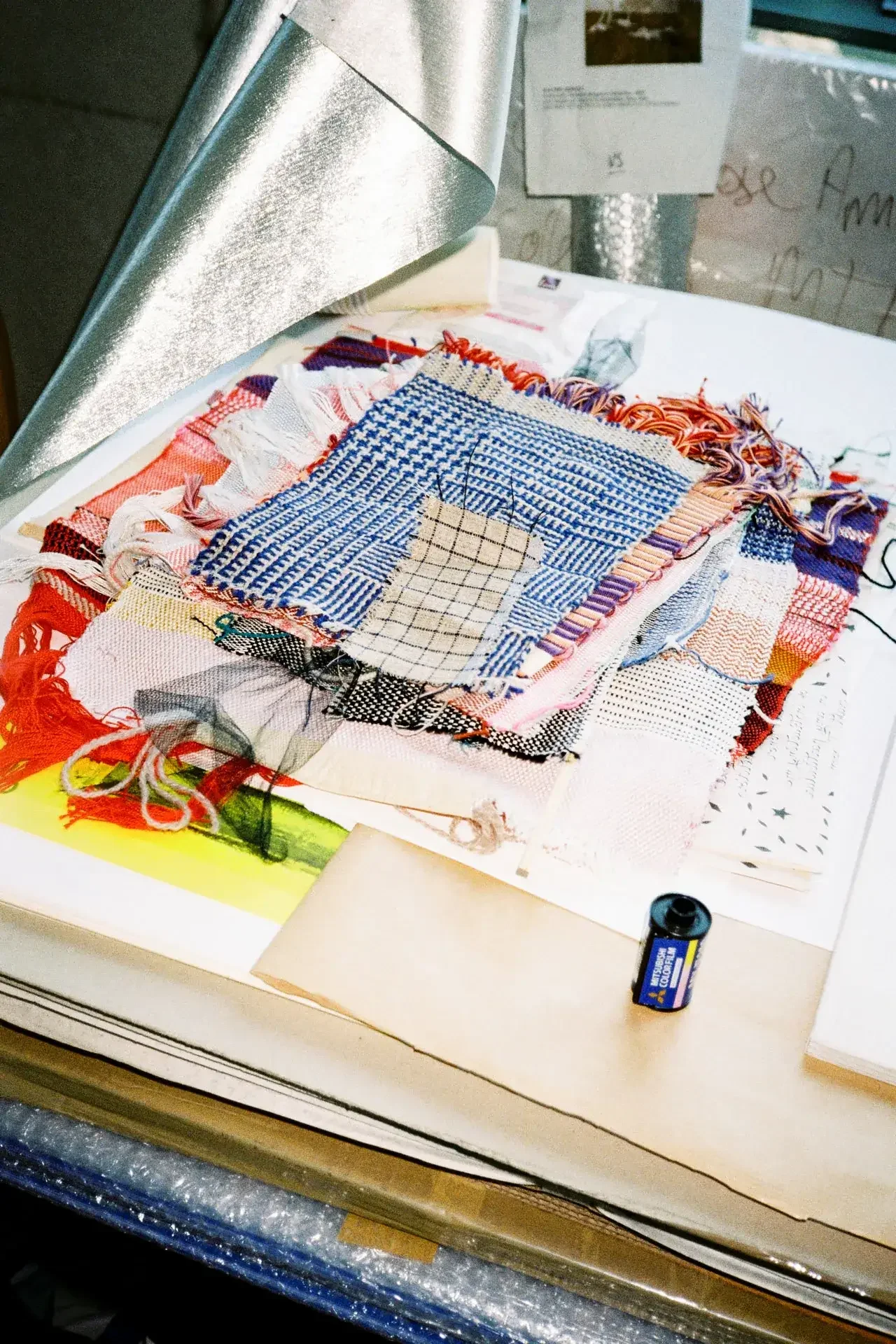

C’était au moment de mon retour de New York où j’avais assisté l’artiste John Tremblay. J’avais aussi trouvé un job de stagiaire chez Susan Cianciolo à travers la revue Purple pour qui j’écrivais des textes. Elle créait une mode portée par des artistes et dont les défilés se déroulaient dans des galeries.

Après deux ans, j’ai décidé de rentrer pour me présenter à la direction de Forde avec Fabrice Stroun. Nous succédions alors à Klat. Après une année et demie, je suis repartie à New York pour suivre le Whitney Program avant de vivre un temps à Berlin. Et de finalement m’installer définitivement à Genève.

En tant qu’artiste, vous avez connu les débuts du Quartier des Bains. Comment l’avez-vous vu évoluer?

Il y a eu une très bonne période dans les années 2010 avec les ouvertures de Ribordy Contemporary, d’Evergreen, de Xippas, des Marbriers et de Truth and Consequences, la galerie de Paul-Aymar Mourgue d’Algue. Il se passait beaucoup de choses dans une ambiance assez festive.

Sauf que Xippas mis à part, tous ces lieux ont depuis fermé.

Oui malheureusement, et puis d’autres les ont remplacés comme lange + pult, Olivier Varenne, Lovay Fine Arts, Mezzanin, Wilde. Mais de facto, le marché international se trouve à Zurich, voire à Bâle, pas ici. Les collectionneurs genevois constituent un monde insulaire. Ce sont des gens qui se connaissent très bien et qui peuvent aider les artistes à vivre de leur travail. Le problème est maintenant de savoir comment renouveler et rajeunir ce milieu.

Vous qui vivez ici et avez dirigé Forde, vous n’avez pourtant jamais eu de galerie à Genève.

En effet. J’ai exposé chez Blondeau & Cie, qui sont plutôt des marchands, et chez Mezzanin, mais qui ne représente pas d’artistes. En Suisse, j’étais chez Francesca Pia dont l’avenir à Zurich, où les loyers sont très chers, reste incertain. On vit peut-être aussi dans une époque où le modèle de la galerie est en train de s’essouffler.

À Genève, le chantier du Bâtiment d’art contemporain oblige les musées et centre d’art qui y travaillaient à se déplacer ailleurs dans la ville. Cela permettra-t-il à l’art d’investir d’autres quartiers que celui des Bains?

Je l’espère. Le Quartier des Bains souffre d’un petit côté répétitif. Ce sont toujours les mêmes endroits; seuls les galeristes ont changé. Élargir le champ serait une bonne manière de redonner de la respiration et de l’inspiration.

-

Emmanuel Grandjean

-

Alexia Maggioni