Caroline Bachmann a développé une pratique de la peinture qui aborde les grands thèmes du XIXe siècle

Dans son atelier de Cully, face au lac Léman, Caroline Bachmann a développé une pratique de la peinture qui aborde les grands thèmes du XIXe siècle: portraits, paysages, natures mortes, peintures historiques. Longtemps engagée dans des projets collectifs et conceptuels, elle a opéré un tournant radical en 2013 en se consacrant exclusivement à la peinture et notamment aux paysages qui l’entourent.

Peindre le Léman depuis la fenêtre de sa maison d’enfance, partager son temps entre la Suisse et Berlin, penser la peinture comme une partition sensible: voilà quelques-unes des lignes de force d’un travail qui a récemment été récompensé par le prix Meret Oppenheim (2022) et des expositions importantes au Crédac ou à la Kunsthaus Glarus. Dans cette conversation, elle revient sur son processus créatif, la discipline qu’elle s’est imposée, mais aussi son quotidien d’artiste après avoir quitté l’enseignement.

Pourriez-vous décrire votre processus créatif pour ces peintures du Léman?

Le choix de ce sujet est venu tout simplement de la proximité du lac. J’ai passé toute mon enfance devant lui, dans la maison d’à côté de celle que j’habite aujourd’hui. Je crois que ce paysage m’a imprégnée dans une dimension presque physique et inconsciente, avec une charge de souvenirs très forte. Quand je suis revenue vivre à Cully, cette physicalité m’est apparue comme une évidence: il fallait que je prenne en charge cette relation avec ce paysage.

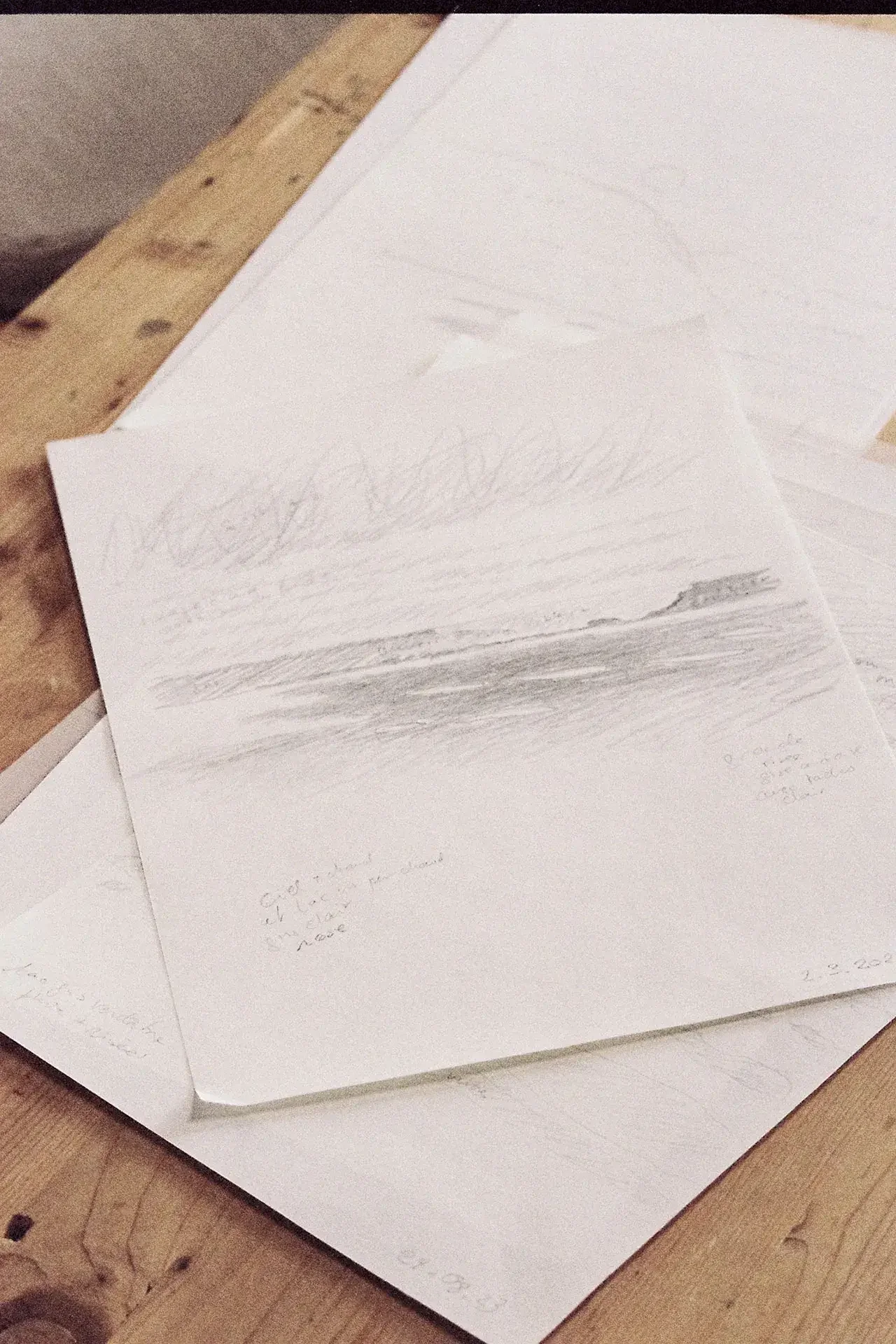

Ce qui m’intéresse, c’est la relation directe entre ma position dans l’espace et ce que je vois. Je dessine debout, face au lac, très rapidement. Tout est fluide, immédiat: une feuille A4 verticale, quelques lignes, et ce que je ressens. Pas de naturalisme. Dans la spontanéité du geste, il y a quelque chose de juste, d’irréductible. Ce sont des notations presque musicales, qui me permettent ensuite de transposer en peinture. Ces dessins, ce sont des partitions.

Et comment ces partitions deviennent-elles des peintures?

Je travaille les paysages lémaniques sur quatre formats de toiles, c’est une décision qui simplifie mon travail et me permet de me concentrer sur la peinture elle-même. J’applique le dessin sur une toile préparée avec une couche de terre de Sienne. C’est là que je pose toutes les valeurs, du clair au foncé. Cette première étape est monochrome, très structurée. Ensuite, je commence à introduire la couleur, qui vient transformer ces valeurs et ouvrir l’espace.

Je ne peux pas peindre directement devant le sujet. Le contact direct avec le paysage me paralyse, il me fige. Alors que dans l’atelier, je peux puiser dans une mémoire de sensations, avec une liberté totale. Je peux déplacer, tester, déformer, inventer. Mon objectif n’est pas de restituer une image du réel, mais une émotion invisible. Le paysage n’est qu’un support, un véhicule. C’est comme une navette spatiale qui me permet de voyager.

Comment organisez-vous votre travail entre Berlin et Cully?

Quand j’enseignais encore, j’ai mis en place ce système de va-et-vient entre mes deux ateliers. Aujourd’hui je le poursuis, et c’est devenu un rythme de travail idéal. À Berlin, j’ai plus d’espace pour les grands formats. Je peins pendant trois semaines et ensuite je reviens à Cully, où m’attendent les peintures abandonnées un mois plus tôt, sèches et prêtes à être reprises.

Ce système est à la fois stressant et très fonctionnel. Stressant, parce qu’il n’y a pas de pause — tout s’enchaîne. Mais c’est précieux aussi: quitter une toile pendant un mois permet de la revoir avec un regard lavé, plus clair. Cela m’évite de m’enfermer dans une seule manière de faire. Et puis, je garde un attachement particulier à Cully.

Depuis 2021–2022, vous travaillez avec les galeries Gregor Staiger et Meyer Riegger. Comment expliquez-vous cette reconnaissance relativement tardive?

Il y a plusieurs raisons. La principale est que j’ai pris une décision radicale: me consacrer exclusivement à la peinture, et éliminer tout le reste. Pendant longtemps, j’ai participé à des projets collaboratifs, plutôt conceptuels, qui étaient stimulants mais aussi très complexes à identifier. Vers 2013, j’ai pris la décision de me concentrer uniquement sur les problèmes picturaux, quitte à devenir monomaniaque! Je ne savais pas où cela allait me mener, cela demande du temps, de la patience. Il a fallu presque dix ans pour que cette série prenne forme. L’exposition à la Kunsthaus Glarus a été un moment de synthèse important, une sorte de bascule. Ensuite, tout s’est aligné: les galeries, le prix Meret Oppenheim, l’exposition au Crédac… On pourrait presque dire que c’était une constellation astrologique.

En parallèle, vous avez arrêté votre enseignement à la HEAD. Pourquoi?

J’ai enseigné de 2007 à 2022. C’était une expérience essentielle, très formatrice, parce qu’elle m’a obligée à clarifier mes idées. Quand on enseigne, on a une responsabilité: il faut réfléchir pour transmettre, et ce travail de réflexion m’a aidée à structurer ma propre pratique. Mais à partir du moment où j’ai commencé à travailler avec deux galeries, j’ai compris qu’il fallait choisir. J’ai décidé de me consacrer entièrement à la peinture. C’était un moment d’accélération: me libérer de toutes les tâches administratives, logistiques, pédagogiques, pour ne garder que le temps du travail en atelier.

Quel regard portez-vous sur la scène suisse et romande?

Je n’ai jamais pensé en termes de scène locale. Même enfant, mon jeu préféré était de parler des langues étrangères sur les quais de Cully. J’ai toujours relié ma réalité à d’autres mondes. Cela dit, je crois beaucoup aux environnements proches.

À la HEAD, j’encourageais l’école à collaborer avec les artistes voisins, à voir ce qui se passait tout près. Parce que ce terreau est précieux, il nourrit et enrichit. Pour moi, c’est aussi important que les échanges internationaux. L’un ne remplace pas l’autre: il faut penser les deux simultanément.

Vous avez aussi cofondé la Kunsthalle Marcel Duchamp avec Stéphane Banz. Pouvez-vous nous raconter la génèse de ce projet?

Ce projet est né d’une succession de coïncidences incroyables. En travaillant sur Étant donnés de Duchamp, nous avons découvert que la cascade peinte se trouvait… dans le Lavaux, juste à côté de chez nous! De là, tout s’est enchaîné: le symposium avec le Philadelphia Museum of Art, puis la création de la Kunsthalle Marcel Duchamp, un espace d’exposition miniature et autonome devant notre maison. Pendant quatre ans, nous avons consacré une immense partie de notre temps à Duchamp. Et, c’est cette recherche qui m’a ramenée à la peinture. Je voulais centrer mon travail sur une pratique qui ne se base pas sur la réalisation d’une idée, mais qui prenne sens et forme au moment de sa réalisation. Et j’ai trouvé, dans les peintres outsiders new-yorkais que Duchamp fréquentait, des références qui me permettaient de contourner le cul-de-sac de l’avant-garde.

Quels sont vos projets actuels?

Je travaille à Berlin et à Cully sur une série consacrée au Lake Geneva… dans le Wisconsin. J’y ai marché quelques jours, j’ai dessiné, et j’ai découvert tout un imaginaire lié aux migrations suisses des XVIIe et XVIIIe siècles avec des lieux comme le Como Lake, Interlaken Drive… C’est une histoire de déplacement, de nostalgie, de désir d’ailleurs. Le paysage devient un lieu de mémoire, mais aussi de perte et d’oubli.

Un lieu où vous rêveriez d’exposer?

Le Louisiana Museum, au Danemark. J’y suis allée à vingt ans, et ça a été un choc esthétique et physique. L’architecture en briques, les espaces ouverts, la relation au paysage… À l’époque, c’était un lieu conçu pour l’échange, sans boutique, sans filtre. Un musée qui donnait le sentiment que l’art faisait partie de la vie.

Un artiste avec qui vous aimeriez collaborer?

Robert Gober, j’aime son travail, son rapport à la narration, aux signes et à la tridimensionnalité. Sa force poétique est toujours une surprise.

-

Yann Abrecht & Pol Le Vaillant

-

Jonas Marguet, @jonasmarguet